変の部首とは?合わせてその読み方から意味・熟語・苗字まで総特集

60爺は、仮面ライダーやウルトラマンなど、昭和の時代に生まれた「変身ヒーロー」と共に育った世代なんです。

今回は、この「変身物」の先頭の漢字「変」という漢字が主題です。

この漢字は、日常的にも頻繁に使われる馴染み深い文字です。

思いつく言葉・熟語もたくさんあり、その用途は実に多彩です。

しかし、改めてこの漢字をじっくり見た時、「そういえば部首は何だろう?」と疑問に感じたことはありませんか?

形から推測できそうでできない、不思議な構造をしています。

本記事では、「変」の部首を中心に、その読み方、意味、関連する熟語、さらには苗字としての使用例までを幅広くご紹介します。

普段何気なく使っている漢字の背景には、知られざる歴史やルールが隠されています。

この記事を通して、「変」という文字の奥深い魅力と、新たな視点を発見してみてください。

変の部首とは

変の部首は、漢字源では「夂/夊部」に分類されています。

よく似ている「夂」(ちかんむり、ふゆがしら)・「夊」(すいにょう、なつのあし、なつあし)となっています。

「夂」と「夊」は、形にも成り立ちにもほとんど違いがなく、昔から混同して用いられてきたようです。

現在では、部首になる場合は形の上で区別しないため、上記のように、漢字源では、まとめて「夂/夊部」としています。

その理由として、常用漢字・人名用漢字は全て「夂」になっったためとしています。

部首ときあかし辞典では、変の部首は、「夊」(すいにょう、なつのあし、なつあし)に含まれるとしています。

ただ、この分類は、形の上から見ただけの便宜的なものとしています。

実は、変の旧字は「變」であり、部首は「のぶん」だったそうです。

⇒ 「のぶん」という部首がある!?その由来は知って納得・本来の名称は

「夊」の読みは3つ示されていますが、音読みに基づいて「すいにょう」と呼ばれます。

また、夏の下側、いわゆる「あし」の部分に見られることから「なつあし」「なつのあし」とも呼ばれるのです。

変の読み方・意味・成り立ち

この章では、「変」の基本情報、即ち、読み方・意味の他、成り立ちを知っておきましょう。

| 画数 | 9画 |

| 音読み | ヘン |

| 訓読み | か・わる |

| 意味 | ①不安定で姿や性質が今までとは違った状態になる。また、その状態にする ②不思議な異常な出来事 ③政治上の事件や内乱・戦争 ④平常とは異なったさま。異常な時の特例 ⑤音楽で音階を半音だけ低くする |

この漢字「変」は、冒頭でも述べたように「日常的にも頻繁に使われる馴染み深い文字」です。

小学校4年生で習う常用漢字でもありますので、読み方(音読み、訓読み)に関しては特に問題ないですね。

主だった意味も違和感はないでしょう。

①の対語は「常・恒」で類語は「化」、②の対語は「常」です。

③の意味では、歴史の中でも「承久の変」だとか「本能寺の変」だとか、たびたび出てきています。

なお、上記しませんでしたが、意味には「姓の一つ」がありましたので、中国には「変」という姓が存在するようです。

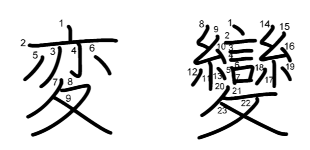

変の書き順をみておきましょう。旧字もあわせてどうぞ!

変は難しくないですが、旧字「變」は23画もある難しい漢字?です。

ただ、旧字はよく見ると「糸」+「言]+「糸」+「攵」で構成されています。

覚えてしまうと、複雑ですが難しくはないことが分かります。

変の成り立ち

「変」の成り立ちは旧字で見ていく形です。

變=「䜌(ラン・もつれて乱れる)」+「攴(動作)」

䜌=「絲(細いいと)」+「言(ことば)」で構成されます。

この文字は、言葉が糸のように途切れ中く続く状況を想定した図形を表しています。

「ずるずるとつながって絶えない」というイメージを示す所から、「もつれる」「乱れてけじめがつかない」イメージに転化しました。

ここから、「變」は、ある事態がもつれ乱れて、けじめがつかない状況を表しています。

それが、本来とは違った(正常ではない=変な)事態になることを示しているのです。

※漢字に注目して部首の記事を書いたのは「情」がありました。

⇒ 部の部首は何?読み方から意味・含まれる漢字までまとめて総特集

⇒ 利の部首はどっち?「禾」か「?」かその答えをわかりやすくご紹介

⇒ 「空」の部首は何か知ってる?実は「うかんむり」ではありませんよ

⇒ 「風」の部首は何か?「几」「虫」ではありませんが何が正解でしょう

⇒ 情の部首の意味とは?同時に情の読み方から意味・成立ちまでを総特集

変の熟語

「変」の入った熟語を集めてみました。

2文字の熟語では面白くないので、4文字熟語の一覧です。

| 四文字熟語 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 永久不変 | えいきゅうふへん | いつまでも果てしなく続いて変わらないこと |

| 君子豹変 | くんしひょうへん | 主張や態度が急にがらりと変わることをいう |

| 千変万化 | せんぺんばんか | 局面や状況などがさまざまに変化してきわまることがないこと |

| 朝改暮変 | ちょうかいぼへん | 朝に出した命令を夕方にはもう改めること。方針などが絶えず変わって定まらないこと |

| 天変地異 | てんぺんちい | 天地間に起こる自然の災害や、変わった出来事のこと |

| 変温動物 | へんおんどうぶつ | 外の温度によって、体温が変わる動物 |

| 変幻自在 | へんげんじざい | 現れたり消えたり変化したりが、自由自在であるさま |

| 変幻出没 | へんげんしゅつぼつ | 自在に姿を変えたり、出没したりすること |

| 妖怪変化 | ようかいへんげ | 人知を超えた不思議な現象を引き起こす化け物 |

| 臨機応変 | りんきおうへん | 状況に応じた行動をとること。場合によって、その対応を変えること |

他にもいくつかあるのですが、60爺の馴染みのある熟語を10個取出しました。

皆さんもよく知っている言葉が多いと思います。

ちょっと、内容をみておきましょう。

「永久不変」では、永久不変の理(ことわり)なんていう言葉があります。

「君子豹変」の「豹変」ですが、「豹(ひょう)」のまだら模様が季節によって美しくなることから、主張・態度が急に変わることを表しています。

「千変万化」ですが、「変化」が千も万も起こるという意味です。

ここで出てくる「千」及び「万」の単位は、数量が多いことを示しているのです。

※大きな数字についても記事にしていますが、この中では、千や万は小さな数字ですね。

「朝改暮変」という言い方は、余り、聞きませんが、「朝令暮改(ちょうれいぼかい)」と同様の意味です。

「天変地異」の意味は上記の通りですが、ここ数年、このような大きな災害が多いので嫌ですね。

「変温動物」については、カテゴリ「この動物は何類か」で扱っていますね。

⇒ 動物の分類はどうなっているのか?中学レベルで詳しく追いかけてみた

「変幻自在」と「変幻出没」は、意味的にちょっと似ていますね。

「妖怪変化」はホラーの物語には欠かせないエッセンスです。

コミック、アニメでは「ゲゲゲの鬼太郎」にたくさんの「妖怪変化」が登場します。

最後に、長~~い人生を無事に過ごすには、「臨機応変」の対応が必須です。

変のつく名字

「変」は常用漢字ですが、さすがに、この漢字を含む名前を持つ人はないと思います。

有名人を探しても、「変な」芸名の有名人はいても、「変」を名前に持つ方はほとんどいません。

華倫変(かりんぺん)というペンネームの漫画家がいらしたそうですが、28歳の若さで亡くなられています。

中国では、「変」という名字を持つ方がいるようです。

そこで、名字を探してみました。

まずは、いつもやっているように、「変」一文字の名字を探してみます。

しかし、名字由来netでは見つけることが出来ませんでした。

では、「変」に別の漢字のつく名字はどうかというと……。一つだけありました。

名字:神変

読み:じんぺん

全国順位:95,792位

先刻人数:およそ10名

電話帳に掲載されている情報だそうです。

参考:「神変」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について|いい名前ねっと

「変」の頭に「神」のつく「神変」で「じんぺん」と読むんですね。

順位が95,792位で、人数も「およそ10名」しかいない希少な名字ですね。

載っていたサイトも、いつもの名字由来netではなく、「いい名前ねっと」という初めてのサイトでした。

最後に

「変」の部首は漢字源では「夂/夊部」に分類されていました。

これは、よく似ている「夂」(ちかんむり、ふゆがしら)・「夊」(すいにょう、なつのあし、なつあし)が含まれる部首です。

部首ときあかし辞典では、変の部首は、「夊」(すいにょう、なつのあし、なつあし)に含まれるとしていました。

熟語には「変化」「変動」「奇変」などがあり、どれも変わることや異常な状態を表します。

また、苗字では唯一「神変(じんぺん)」がありました!

参考

上級漢和辞典 漢字源

部首ときあかし辞典

変を含む四字熟語|goo辞書

※思えば、「漢字の旧字」の記事も増えてきたようです。

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません