夏とは?この季節の語源や期間・花・行事・まつわる言葉まで総特集

日差しが強くなり、木々が青々と茂る頃、私たちは「夏が来た」と感じますが、この「夏」という言葉にはどんな語源があるのでしょうか。

また、実際に夏とはいつからいつまでの期間を指すのか、いろいろな観点から見ていきましょう。

さらに、夏の風物詩といえば花火や祭り、浴衣やかき氷などさまざまですが、それらの背景にある文化や由来を知ることで、より一層この季節を味わい深く感じることができるでしょう。

本記事では、季節としての「夏」の定義や起源に加え、夏を彩る代表的な花や行事、言葉など、私たちの暮らしに深く根付いた夏の魅力に多角的な視点から迫ります。

知っているようで知らない「夏」の全体像を、この特集でぜひご覧ください。

夏とは?

「夏」という言葉を広辞苑で引くと「四季の一つ。春の次。秋の前。……四季の中で最も暑い」と出ています。

ウィキペディアでも「夏は四季のひとつで、春と秋にはさまれた季節」となっています。

全く、その通りですが、面白みの全くない説明ですな!

まず、ここでは夏の語源を追いかけてみましょう。

夏の語源には、次のような諸説があるんですが定説がないようですね。

| 「あつ(暑)」が転じたもの | 「あつ」い季節から |

| 「なずむ(泥む)」が転じたもの | じとーっと空気が纏わりつく感じが「泥み(なずみ)」そのもの |

| 「なづ(撫づ)」が転じたもの | 「撫づ」には「霊的な生命力を与える」意もある |

| 「なりたつ(成立)」が転じたもの | 稲が「なりたつ」から |

| 「なる(生)」が転じたもの | 作物が木や畑に「なる」から |

| 「ねつ(熱)」が転じたもの | さまざまなものが「ねつ」を帯びるから |

皆、それぞれ、ありそうな感じがします。

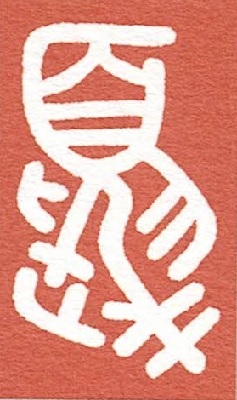

ここで、夏という漢字を確認しましょう。夏の篆分は次のような漢字です。

これは、面を付けて舞う人を描いた象形文字なんです。

夏(か)と呼ぶ舞楽をこの暑い時期に行ったことから、それが季節の呼び名になったとも言われています。

夏の色は、「朱夏」(陽気・熱暑を意味)することから赤とされます。

さて、こんな「夏」の考察を次の章から行っていきましょう。

夏の期間はいつからいつまで

夏の考察のトップは、「夏」と呼ばれる期間はいつからいつまでなのかを考えてみました。

| 日本の年度での四半期ごとの区分 | 6月・7月・8月を夏と定義 |

| 気象学 | 6月・7月・8月 |

| 天文学 | 夏至から秋分の前日まで |

| 二十四節気 | 立夏から立秋の前日まで |

| 旧暦 | 4月・5月・6月 |

上記の通り、「夏」の定義が成されています。

「日本の年度での四半期ごとの区分」と「気象学」では、6月・7月・8月を夏と定義しています。

気象庁の「時に関する用語」の中で、「季節を表わす用語」に、夏は「6月から8月までの期間」と出ています。

天文学でいう「夏至」「秋分」は、太陽黄経が90° 、180°になった瞬間をいいますので、「夏至の日」「秋分の日」ではありません。

夏至は6月中旬、秋分の日は9月中旬ですから、上記の2つとは微妙にずれていますね。

二十四節気での立夏は5月上旬、立秋は8月上旬ですので、こちらは約1ヶ月前倒しの感じです。

旧暦では、「日本の年度での四半期ごとの区分」と「気象学」とは異なり、4月・5月・6月をいいます。

夏の花

この章では、暑い盛りに咲く花をご紹介します。

日本で炎天下に咲く花としてはヒマワリやサルスベリが有名です。

そして、 夏の風物詩としてはアサガオが代表格です。

早朝に色とりどりに咲き、日中には萎んでしまいます。

その他にも、ハイビスカスがあります。

鮮やかな色味が特徴で、熱帯花木で、華や かさがあり、南国の花として知られています。

ラベンダーは、香りがよく、アロマなどにも用いられ、富良野のラベンダー畑が有名です。

赤い提灯のような袋をつけるホオズキは、夏の浅草寺境内でほおずき市が開かれます 。

ユリは北半球の温帯地域が原産の多年草で、大きな派手な花を咲かせます。

果実は染料としても利用されるクチナシは、日本原産です。

※クチナシに関しては、次の記事を書いています。

⇒ くちなしの花は縁起が悪い?大丈夫!そんなうわさを一掃しよう

夏の行事

昨年の夏は非常に暑くて「危険な暑さ」というフレーズが生まれました。

日本は、どうなってしまうのでしょうか?

この季節は、夏休みもあり、家族連れで旅をする季節でもあり、各地で祭礼が盛んですね。

下記に夏の行事をザっと並べてみました。

- 天神祭や祇園祭など各地の祭礼

- 七夕

- お盆

- 海開き・ 海水浴・スイカ割り

- 夏休み

- 夏祭り(盆踊り・金魚すくい・浴衣・花火)

- 花火大会

- 高校野球

- 肝試し

上記の行事の中では、唯一、七夕について記事にしています。

⇒ 七夕の本来の読み方は?織姫彦星伝説との由来、七夕にかかせない笹について

夏は祭礼が多く行われますが、人混みが苦手な60爺にとっては、余り参加したくないのが本音です^^;

その他、海、夏祭り、花火大会など、大量の人が集まるものなので、積極的な参加は遠慮したいですね。

お盆には、提灯を出して、迎え火・送り火などを炊いた記憶があります。

今年は、きちんとお祀り申し上げようかと思います。

最近は海水浴をやろうにも海の家がなくなってしまっているのが現状です。

花火大会も、昔は近所の高台から見れたのですが、高層のマンションが出来てしまい、さらには、住宅地になった関係で見ることが出来なくなってしまいました。

時代を感じますね!

高校野球も夏の風物詩でしたが、昨今は参加校も減少気味で、さらに、夏の暑さが追い打ちをかけ、涼しい時間帯の開催が議論されていますね。

思い出したのが、昔、旅行に行って日焼けをした所、嫁さんと娘たちに面白がって皮 をむかれた記憶があります。

因幡の白ウサギになった気分でした。

夏の言葉

うーん!春と違って、夏が出てくる言葉って、60爺には余り思い浮かばんですなア。

いろいろググってみたものの夏の言葉でピンと来るものが余りありません。

その中で 、松尾芭蕉の俳句2つは良いと思いました。

- 夏草や 兵どもが 夢の跡

- 閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

この俳句は、日本人なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

両方とも「奥の細道」に納められているもので、はじめの句は平泉で、ふたつめは山寺で読まれたものだそうです。(参考:夏を詠んだ有名な5つの俳句とその意味をご紹介。)

逃げ水(にげみず)

逃げ水とは、一種の蜃気楼で、晴れた暑い日に、(アスファルトの道路で、)遠くに水があり、追いかけても辿り着けない現象のことです。

皆さんは見たことがありますか?

遠くに水があるように見 えますが、幻の水なんですね。

砂漠で水がない時に、これをやられると非常につらいでしょうね。

夏の思い出

江間章子作詞、中田喜直作曲の歌曲です。「夏が来れば思い出す はるかな尾瀬 遠 い空」で始まる(合っていますかね?)歌です。

wikiには、「音楽科の教科書にも掲載されることが多く、そのため幅広い世代に親しまれている。」と書いてありますが、みなさんも一度は、このフレーズを耳にしたことがあると思います。

クール・ビズ

日本で夏期に環境 省が中心となって行われる環境対策などを目的とした衣服の軽装化キャンペーンのことです!

でも、この言葉、今では死後の部類ですね!

夏の期間(最近は5月1日から採用する企業も多い)、ノーネクタイ、ノージャケッ トのビジネス・カジュアルで勤務することです。

60爺の勤めている会社も採用しており、夏は、ポロシャツにスラックス、ビジネスバッグの代わりにリュックで通勤しています。

スーツにネクタイがないだけで非常に楽です。

半袖だと、電車が寒いことがあるのが難点ですが。

昆虫

蝉(セミ)

夏は、昆虫の季節ですね。

夏の昆虫の代表格は何と言ってもセミでしょう!

セミが鳴 き始めると、夏が来たんだなと思います。

このセミですが、昔は、ツクツクボウシが多かったように記憶しています。

昔のセミ取りでは、アブラゼミとツクツクボウシがほとんどでした。

今はミンミンゼミが優勢です。

あと、クマゼミも多いですよね。

やはり、地球温暖化の影響ですかね。

余談ですが、西洋人にセミの鳴き声は雑音に聞こえるのだそうです。

ですので、日本のドラマで夏のシーンにセミの鳴き声が入っていると、雑音が入っているということで、これをカットすると聞いたことがあります。

その他の昆虫

鳴く虫は秋のものと考えられがちだが、キリギリスも夏が最盛期です。

カブトムシやクワガタムシも夏のものと考えられています。

60爺が子供の頃は、クワガタムシはめったに見かけませんでしたが、たまに、カブトムシを捕まえたりするとうれしかった思い出があります。

他にも、アシナガバチやカナブンなど、様々な昆虫が出てきます。

60爺の子供たちは、虫が大嫌いで虫が出るとキャアキャアやってます。

60爺は、昆虫は何とかできますが、脚が8本以上(クモ、ムカデ、げじげじの類)のものと足のないもの(蛇)は嫌いです。

入道雲

積乱雲のこと。何 らかの原因で発生した強い上昇気流によって積雲から成長して塔あるいは山のように立ち上り、雲頂が時には成層圏下部にも達することがあるような、巨大な雲のことである

夏の空にむくむくとせり上がっていく大きな雲です。そして、おもむろに豪雨を降ら せ、カラッと上がってしまうイメージですね。

「天空の城ラピュタ」で出てきた龍の巣がそれです。

中に捕われたら、まず助からない巨大な雲海です。

最後に

どうでしたか、夏に関するものを掘り出してみました。春に比べ、60爺がぱっと思い つくものがなく、ちょっと苦労しました。

語源から始めましたが、諸説あるんですが定まっていないらしいです。

その後、夏の期間を、5つの前提のもとに一覧表にしました。

その他、夏の花・行事・言葉と思いつくまま並べてみました。

いざ、書き始めたら、意外な長文になってしまいましたが、皆さんの思い出と重なればうれしいですね。

それぞれの季節についても纏めてみました。是非、お立ち寄りください。

参考 wiki 春ほど詳しい説明がなかったです!

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません