日本の神獣を一覧化する!その力・どこに行ったら会えるのかを総特集

日本には古来より、人知を超えた存在として数多くの「神獣(しんじゅう)」が語り継がれてきました。

神獣とは、神に仕えたり神そのものとして崇められたりする霊獣や霊鳥のこと。

麒麟(きりん)や鳳凰(ほうおう)などの名称は、皆さんも一度は耳にしているのではないでしょうか?

神話や伝承、さらには神社仏閣の彫刻や絵画にも登場する彼らは、単なる空想上の生き物ではなく、人々の信仰や文化の中に深く根づいています。

本記事では、そんな神獣たちの名前や特徴、伝えられる力や象徴する意味、そして実際にどこへ行けば出会える(姿を目にできる)のかといった観点から、総合的に紹介していきます。

古代の物語に思いを馳せながら、日本各地に息づく神秘の存在たちに会いに行きませんか?

神獣とは?霊獣との違いもチェック!

神獣の一覧を見ていただく前に、神獣とは何なのか、そして、霊獣と呼ばれる存在との違いは何かを見ておきましょう。

「神獣」は実際に神社や寺で信仰される現実的な守護者であり、「霊獣」は伝説や象徴の中に生きる神秘的な存在です。

ただし、龍のようにどちらの性格も併せ持つ存在もあり、両者の境界は曖昧なこともあります。

神獣とは

「神獣(しんじゅう)」とは、神話や信仰において神そのもの、または神に仕える使いとして神聖視される動物的存在です。

神社の狛犬や、稲荷神社の狐、大口真神として祀られる狼などが代表例で、実在の動物が神格を帯びることもあれば、龍のような想像上の生物も含まれます。

ご利益もはっきりしており、災厄除け、五穀豊穣、道案内、火難除けなど多岐にわたります。

霊獣とは

一方、「霊獣(れいじゅう)」は、より抽象的・象徴的な存在で、神秘性や吉兆、知恵を象徴する伝説の動物です。

中国由来の影響が強く、日本では麒麟(平和の象徴)、白澤(疫病除けの知獣)、貔貅(財運の象徴)などが知られています。

神社に祀られることは少なく、主に絵巻、護符、屏風、風水アイテムなどに登場します。

日本の神獣一覧表

日本の神獣と、その持つ力を一覧表にしましたので、ご覧ください。

恐らく、それぞれの神獣の名前を聞いたことがあると思います。

| 神獣 | 力 |

|---|---|

| 麒麟(きりん) | 平和と徳の象徴。王の出現を予兆し、災いを退ける霊獣。 |

| 狛犬(こまいぬ) | 神社の守護獣。魔除け・厄除けの象徴。左右で阿吽を表す。 |

| 天狗(てんぐ) | 山の守護者。風を操り、人の心や術を見抜く力を持つ。 |

| 白澤(はくたく) | 万物に通じた霊獣。病気や邪気を祓い、知恵を授ける。 |

| 鳳凰(ほうおう) | 古代中国由来の瑞鳥。吉祥や幸福の象徴 |

| 八咫烏(やたがらす) | 太陽の化身で導きの象徴。道を正しく示す霊鳥。 |

| 四神(ししん、しじん) | 青龍(せいりゅう):東方の守護獣。水や雨を司り、繁栄・発展の象徴 白虎(びゃっこ):西方の守護獣。邪を払い、金運や勝負運を高める力 朱雀(すざく):南方の守護獣。火を司り、再生・浄化・不死の力を持つ 玄武(げんぶ):北方の守護獣。長寿や健康を守護し、堅固な防衛力を持つ |

| 龍(りゅう) | 天候や水を操る霊獣。力・威厳・守護・富を象徴。 |

麒麟から始まって、狛犬、天狗と続き、霊亀まで8種類の神獣を挙げました。

それぞれの神獣にどこで会えるかを、ご紹介します。

麒麟(きりん)

鹿の身体、牛の尾、馬の蹄、魚の鱗、鳥の羽を持つと言われ、顔は龍に似て、頭には1~3本の角が生えている伝説上の生き物です。

麒麟が授けた子は「麒麟児」と称され優秀です。

鳥取県の宇倍神社に、麒麟獅子舞という伝統行事が残っています。

また、茨城県の大杉神社に麒麟門があり、キリンの彫刻を見ることができます。

身近にいる麒麟は、キリンビールのラベルですね。

狛犬(こまいぬ)

狛犬は、獅子に似た日本の想像上の動物で、古代日本人は「獅子」を見たことがなく、異様な形をした「犬」と捉えました。

古くは、宮中の調度品でしたが、時代が下るにつれ、その魔除けの力が評価されたのか、拝殿の床上⇒拝殿前⇒鳥居の外と屋外に置かれるようになりました。

狛犬は、どこの神社でも入り口に鎮座しており、形も様々なので、神社にお参りに行ったら観察してください。

天狗(てんぐ)

天狗は深山に棲息(せいそく)する山の神の使いと考えられています。

元は、中世、霊山で厳しい修行に励み、常人とは異なる力を得た修験者を、在野の人が天狗とみなしたようです。

山形県の出羽三山神社、静岡県の秋葉神社、茨城県の大杉神社等、天狗にまつわる神社は日本にたくさんあるようです。

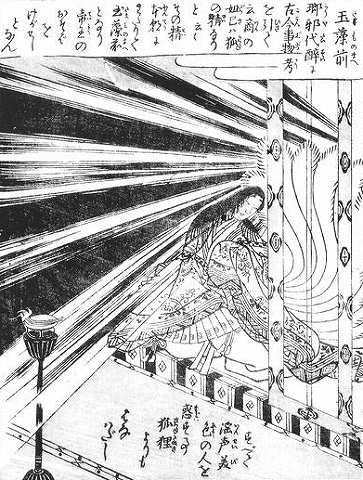

白澤(はくたく)

中国の伝説上の霊獣で、人間の言葉を理解し、万物の知識に通じているとされています。

上記写真にあるように、頭に牛のような二本角、下顎には山羊のような髭、眼が額にもう一つあり、更に胴体の側面に眼が三つあります。

『和漢三才図会』(江戸中期・寺島良安)、『今昔百鬼拾遺』(江戸中期:鳥山石燕)などに掲載されています。

鳳凰(ほうおう)

Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

鹿苑寺金閣屋上の鳳凰像

鳳凰は、中国神話に登場する伝説の瑞鳥です。

くちばしはニワトリ、あごはツバメ、首はヘビ、前半身が麒麟、後半身がシカ、背中がカメという想像上の鳥です。

上記の写真のように、京都金閣寺、平等院鳳凰堂の屋上に鎮座します。

また、大鳥神社の神紋でもあります。

八咫烏(やたがらす)

m-louis, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

八咫烏(熊野那智大社)

八咫烏(やたがらす)は、日本神話に登場するカラス(烏)で「導きの神」と言われる。

神武東征の際、熊野国から大和国への道案内をしたとされる霊鳥で、古くより三本足の姿で知られ伝わっています。

熊野三山では、八咫烏は熊野のシンボルともされ、熊野大神(素戔嗚尊)に仕える存在として信仰されています。

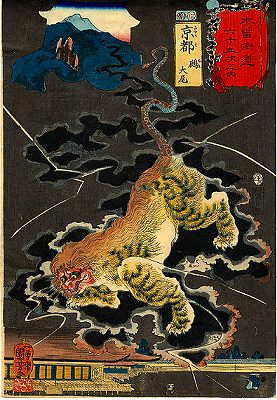

四神(ししん、しじん)

四神は「ししん」「しじん」と読み、中国の神話で、天の四方の方角を司る霊獣で、「四獣(しじゅう)」、「四象(ししょう)」ともいいます。

神田明神随神門では、東西南北に、青龍、白虎、朱雀、玄武の四神の彫刻を見ることができます。

また、平安神宮でも、同様に、青龍、白虎、朱雀、玄武の四神の像が見られます。

龍(りゅう)

中国や日本など東洋(アジア)に広く知られる伝説の霊獣です。

龍の頭には二本の角、顔は長く耳があり、口辺に長いひげ、身体は大蛇、背に81枚の鱗、四つの足に各五本の指を持っています。

京都では、法堂の天井に描かれた龍(建仁寺:双龍図、天龍寺:雲龍図)に会うことができます。

また、伝説が残る神社には、田無神社、田村神社、竹生島神社、箱根神社(九頭龍神社)、飛瀧神社などがあります。

※竜の子に「贔屓(ひき)」と呼ばれる子供がいるんです。

⇒ 貝3つの漢字「贔」!その読み方から熟語「贔屓」の語源など詳細を大公開

固有名詞を持つ神獣・霊獣の魅力

数ある神獣・霊獣の中でも、特に人々の心を惹きつけるのが「固有名詞」を持つ次の神獣・霊獣の存在です。

- 大口真神(おおぐちまがみ)

- 八咫烏(やたがらす)

- 玉藻前(たまものまえ)

- 多邇具久(たにぐく)

こうした名を与えられた神獣には、単なる「種の象徴」にとどまらず、個別の物語や役割が付与されています

たとえば、大口真神(おおぐちまがみ)は日本狼を神格化した山の守護神です。

火難や盗難除けの力を持つとされ、三峯神社や武蔵御嶽神社で「狛狼」として篤く信仰されています。

また、八咫烏(やたがらす)は三本足の神鳥として、神武天皇を導いた導神であり、熊野信仰の象徴として今もなお崇敬を集めています。

九尾の狐・玉藻前(たまものまえ)は絶世の美女に化け、帝をたぶらかす妖狐として伝説に登場します。

Ibaraki101c, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

玉藻前(殺生石)を祀る那須温泉神社の九尾稲荷神社

現在も那須の殺生石などが神社で祀られ語り継がれています。

多邇具久(たにぐく)は、日本神話に登場する神で、「谷蟆」、「谷蟇」の字を当ててヒキガエルを指します。

Yasunori Koide, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ニホンヒキガエル

さらに、少彦名命との関係を持ち、水神・導神として静かに崇敬されています。

島根県松江市美保関町の美保神社が神話の当地で、その境外に久具谷社があって、多邇具久命が祀られています。

これらの神獣たちは、名前と物語を持つがゆえに、より身近で親しみやすく、特定の神社や地域と結びついた「顔のある存在」になります。

その名を知り、由来をたどることで、神話や地域文化への理解もぐっと深まります。

神獣に“会いに行く旅”は、単なる観光ではなく、小さな歴史巡礼ともいえるのです。

神獣にあらずとも神秘に満ちる―異端の霊獣たちの魅力

日本の神話や伝承に登場する霊獣の中には、「神獣」としての明確な神格や神社信仰に結びつかない存在も数多くいます。

たとえば、河童や鵺、霊亀などはその代表格です。

これらは神社の御神体にはなりにくい一方で、人々の生活の近くに根ざした存在として、畏敬や好奇心の対象となってきました。

河童は水辺に棲み、子どもを引き込む妖怪とされながらも、農業用水を司る水神のような性格も持ち、各地に「河童伝説」が残されています。

鵺は頭が猿、胴が狸、尾が蛇、鳴き声が鵺という奇怪な姿を持ち、源頼政によって退治されたとされる異形の霊獣です。

霊亀(れいき)は、古代中国神話の中で登場する四霊のひとつです。

その神話では、甲羅の上に「不老不死となった仙人が住む蓬萊山(ほうらいざん)」のある、牙が生え、耳がある巨大な亀を示しています。

霊亀は、神獣・玄武とも重なる存在でありながら、特定の神の使いというよりは吉兆の象徴として文様や瑞祥に登場します。

これらの霊獣は、正統な神獣のように明確な神格を帯びずとも、人々の暮らしと想像力に深く根差しています。

神獣の秩序から少し外れた“異端”の存在だからこそ、その曖昧さや多面性が魅力となり、現代まで語り継がれているのです。

※「雑談の部屋」の最新記事のため次の記事はないので、トップの記事を挙げておきます。

※「雑談の部屋」の一つ前の記事です。

最後に

日本の神獣たちは、単なる伝説の存在ではなく、今も神社や寺院の中で人々の信仰を集める身近な存在です。

八咫烏の導き、大口真神の守護、多邇具久の導神性など、それぞれに特有の力と役割があります。

神獣たちに会いに行けば、信仰の歴史や土地の文化にも触れられるはず。

観光や参拝の際には、彼らの姿を意識して探してみましょう。

神話と現代を結ぶ小さな旅が、きっと新たな発見につながります。

※「雑談の部屋」の記事はすごい大所帯です!

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません