淳さんずいなしで享!読み方から意味・名前の使い方まで総特集

ネットでは、「淳さんずいなし」で検索をされる方が一定数おられるようです。

これは、「淳」という漢字から「さんずい」をとった「享」という漢字の読み方や意味を正確に知りたいのだろうと考えます。

この「享」を調べてみると、「淳」との違いは「さんずい」だけですが、「享」には「淳」とは全く異なる読み方や意味を持っているのです。

この記事では、淳のさんずいなしの漢字「享」に焦点を当て、その正しい読み方と意味、そして名前として使う場合のポイントや注意点までを徹底紹介していきます。

「享」の持つ奥深い魅力を知り、正しく使いこなすための知識を、ここで手に入れましょう!

それでは、どうか、ご一緒に記事をご覧ください。

淳さんずいなしで享の読み方から意味

始めに、「淳」の意味・読み方を見ていきます。

「享」の読み方と意味

享

部首:亠(けいさん、けいさんかんむり、なべぶた)

画数:8画

音訓:キョウ う・ける

意味

①神や客にごちそうしてもてなす

②う・ける。供え物や祈りを素直に受け入れる

③姓の一つ

日本語だけの意味・用法

(名付)あきら、すすむ、たか、つら、みち、ゆき

「享」の部首は「亠」で、呼び方は「けいさん、けいさんかんむり、なべぶた」と複数ありますが、60爺は、最後の「なべぶた」が記憶に残っています。

「けいさん(卦算)」は、昔の言葉で「文鎮」のことで、「亠」に似ている所からきたそうです。

冠の位置にあるので、「けいさんかんむり」とも呼ばれるわけです。

「享」の音読みは「キョウ」で、訓読みは「う・ける」と一つずつ持っています。

但し、常用漢字表には、音読みの「キョウ」しか載っていません。

意味は3つ。

最後に、「姓の一つ」があるので、中国には「享」さんがいるんですね。

①の意味では、「享宴(キョウエン):客をもてなすための宴会」という言葉あります。

②は、「もてなしを受ける」の意もあります。

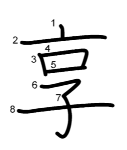

享の書き順は次の通りです。

なべぶた、口、子の順に書く、8画の簡単な漢字ですね。

※ある漢字から部首を取った漢字を記事にしています。

⇒ 物の右側は「勿」!読み方から意味・苗字の使われ方まで総特集

⇒ 遡しんにょうなしで「朔」!その読み方や日・土追加の結果を大検証

⇒ 伊にんべんなしで「尹」!読み方から意味・苗字まで総特集

⇒ 櫆きへんなしで「魁」!読み方から意味・名前の使われ方まで総特集

※漢字自体は簡単でも読み方の難しい漢字は多々あります。

もっと詳しく知ろう!享の漢字としての由来や成り立ち

享の由来や成り立ちを見ていきましょう。

享の語源

享の語源から見ていきます。

享は「⇄の形に向かい合う(通い合う)」イメージがあります。

つまり、→の形に来るものを、←の形にもてなす意味を持っています。

享の字源

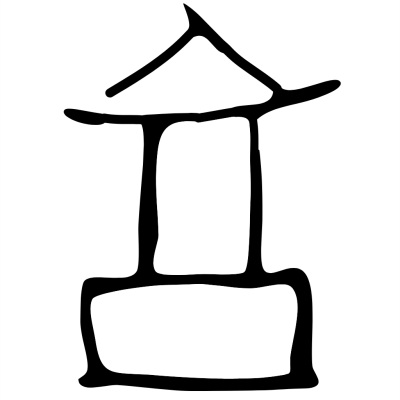

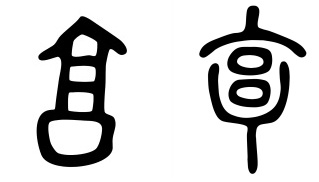

享は「亯」が本字です。

これは、下記のような宗廟(先祖を祭るみたまや)を描いた図形(象形文字)なのです。

人が先祖の神に供え物をして祭り、神から幸せを受ける場面を想定したものです。

ここから、上述した「⇄の形に向かい合う・通い合う」イメージを表します。

金文と篆文も載せておきます。

淳と享の違い

さて、今回、淳のさんずいなしで享としましたが、淳の成り立ちを見ていて、淳の「享」とさんずいなしの「享」は全く違うことが分かりました。

淳の異体字は「湻」なんですが、字源を見ると、「𦎧(ずっしりと落ち着く)」+「水(みず)」で構成される漢字となっています。

この「𦎧」は、「亯(スムーズに通る)」+「羊(ひつじ)」で構成されます。

イコール、羊に水を通してき込む情景を示します。

よく煮込むことで、段々と落ち着くことから、上記の「ずっしりと落ち着く」意味になります。

これからすると、「享」と「淳の右にある享」は全く意味が違うことが分かります!

次の章では、「享」を名前に使う場合のポイントを簡単に述べておきます。

名前に使われる際のポイントは

漢字「享」は常用漢字なので、名付けに使うことが可能です。

この章では、「享」を名前に使う際のポイントを述べていきます。

「享」は、上記で示した意を持ち、字面の印象もすっきりしています。

また、「享」がもつ「授かる・受け継ぐ」といったニュアンスは、現代の名付けにおいて前向きな象徴となりやすく、親から子へ「豊かさがめぐる・幸せを享受できる」というイメージを自然に添えることができます。

「享」には、ポジティブや寛容、感謝などのイメージがあり、恩恵、幸運、恵みなどを連想することもできます。

合わせて、音読みの「キョウ」、訓読み「う・ける」の他に、名付けとして読みが複数ある(あきら、すすむ、たか、つら、みち、ゆき)ので、いろいろな名前を付けられるでしょう。

享に込められる願いを挙げてみます。

- 恵みや才能を素直に受け取り、のびのびと育ってほしい

- 人や社会の善意がめぐり、豊かな人生を歩んでほしい

- 周囲の支えを感謝しつつ、自分も人に与えられる存在になってほしい

これらを踏まえて慎重に考えることで、個性的でありながら品も備えた良名に仕上がります。

男の子、女の子で、享を使った名付けの例です。

男の子の名前の例

- 享(あきら)

- 享一郎(きょういちろう)

- 秀享(ひでゆき)

- 慶享(よしたか)

たくさんある読みのうち、「あきら」「きょう」「ゆき」「たか」を使った名前を挙げてみました。

他にも、いろいろな名前を命名できるはずです。

女の子の名前の例

- 享佳(きょうか)

- 享子(きょうこ)

この漢字は、どちらかというと男の子向けかなという木がします。

候補が余りありませんが、他の文字で女の子らしさを示せるといいです。

読みは、「きょう」一択でした。

享のつく言葉

この章では、「享」のつく言葉をいくつか見ていきましょう。

| 享のつく言葉 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 享有 | きょうゆう | 生まれながらに身につけ持っていること |

| 享受 | きょうじゅ | 受け取って自分のものにすること |

| 享年 | きょうねん | 故人が生存していた年数のこと |

| 享楽 | きょうらく | 思いのままに快楽を味わうこと |

| 享保 | きょうほう | 日本の元号の一つ。正徳の後、元文の前 |

思うがままに5つの言葉を挙げましたが、並びは、特に意味がないです。

「享有」で表わされるモノは、権利・能力など「無形」のものを指すようです。

2番目の「享受」には、「芸術美などを味わい楽しむこと」も含まれます。

3つ目の「享年」は、齢を重ねた方なら、一度は耳にしている言葉だと思います。

ニュースなどでも目にしますよね。

次の「享楽」ですが、「楽しければいい」という刹那的なニュアンスがあり、余りよい意味では使われません。

最後の「享保」ですが、1716年から1736年までの期間で、江戸時代で、将軍は徳川吉宗です。

吉宗の行った「享保の改革」を聞いたことがありませんか。

「享」の出し方

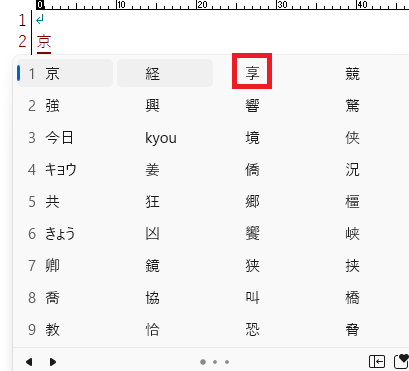

淳のさんずいなしの「享」をパソコン・スマホ・テプラの各機器で出すにはどうするか見ていきます。

パソコン

文字変換で簡単に出せちゃいます。

パソコンでは「きょう」と入力して変換キーを押していくと表示されます。

もし、出せないなら、「あきら」と入れて変換候補を探しましょう。

探すのが面倒なら、「きょうねん」を文字変換し、「享年」の「年」を削除すればいいです。

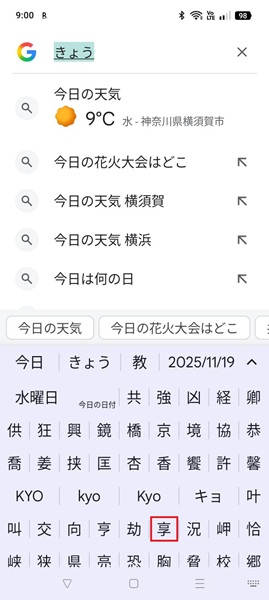

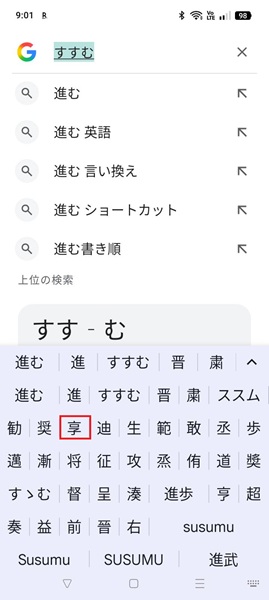

スマホ

スマホも、パソコンと同じ方法で出せます。

「きょう」と入力後、変換候補(![]() をタップ)を出すと、「享」があるのでタップするだけです。

をタップ)を出すと、「享」があるのでタップするだけです。

万が一見つからないなら、「すすむ」と入れて変換候補を探すと出てきます。

スマホも、探すのが面倒なら、「きょうねん」を文字変換し、「享年」の「年」を削除すればいいです。

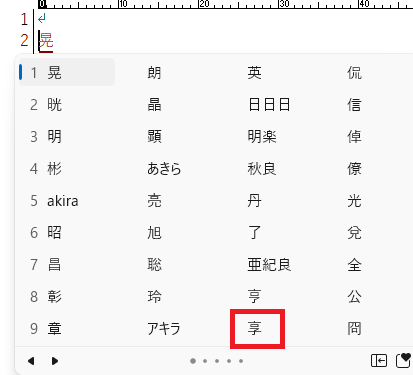

テプラ

テプラも、パソコン・スマホと同じ文字で文字変換しましょう。

「きょう」と入力後、変換ボタンを押していくと、SR300では、7番目に「享」が候補に出ますので、選択ボタンを押します。

ただ、SR300では、パソコンの「あきら」、スマホの「すすむ」では出せませんし、その他の名付けの読みでも出てきませんでした。

最後に

淳から、さんずいを取った「享(キョウ)」について見てきました。

この漢字は、もともと宗廟(先祖を祭るみたまや)を描いた象形文字から来たものでした。

そこから、「神や客にごちそうしてもてなす」や「供え物や祈りを素直に受け入れる」意味が出てきたのでしょう。

この記事では、そんな「享」の基本情報から、名前のつけ方・熟語・各機器での出し方まで追いかけました。

参考

上級漢和辞典 漢字源 学研

享|白川フォント

部首ときあかし辞典 研究社

※「その他の漢字」も大所帯になってきました

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません