島がつく都道府県クイズ!いろんな観点から出題してみた

日本には47都道府県がありますが、その中には「島」という字を含む名称が複数あることをご存じでしょうか?

地図を思い浮かべてみると、海に囲まれた日本ならではの都道府県の面白さが浮かび上がってきます。

この記事では、そんな「島」がつく都道府県をテーマに、クイズ形式でご紹介していきます。

単なる名当てにとどまらず、豆知識として各都道府県の由来についても紹介していきますので、答え合わせをしながら「へぇ!」と驚いていただけるはずです。

家族や友人と一緒に挑戦しても盛り上がること間違いなしです。

さあ、あなたはいくつ正解できるでしょうか?

「島」がつく都道府県の魅力を、クイズを通して楽しく探っていきましょう!

【クイズ】島がつく都道府県

今回は、「島のつく都道府県」を題材に日本の都道府県に強くなれるクイズに挑戦しましょう!

実は、島がつく都道府県は、全部で5つもあるんです。

これ、山がつく都道府県の6つには届きませんが、それでも都道府県の10%を越える多さですね。

5つ全てを答えるのも一興ですが、いろんな観点からクイズを出題してみたいと思います。

どうかお付き合いください。

先頭に島がつく都道府県

問1として、先頭に島がつく都道府県を答えてください。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ヒント:先頭に島がつく都道府県は、ひとつしかありません。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

中国地方:島根県

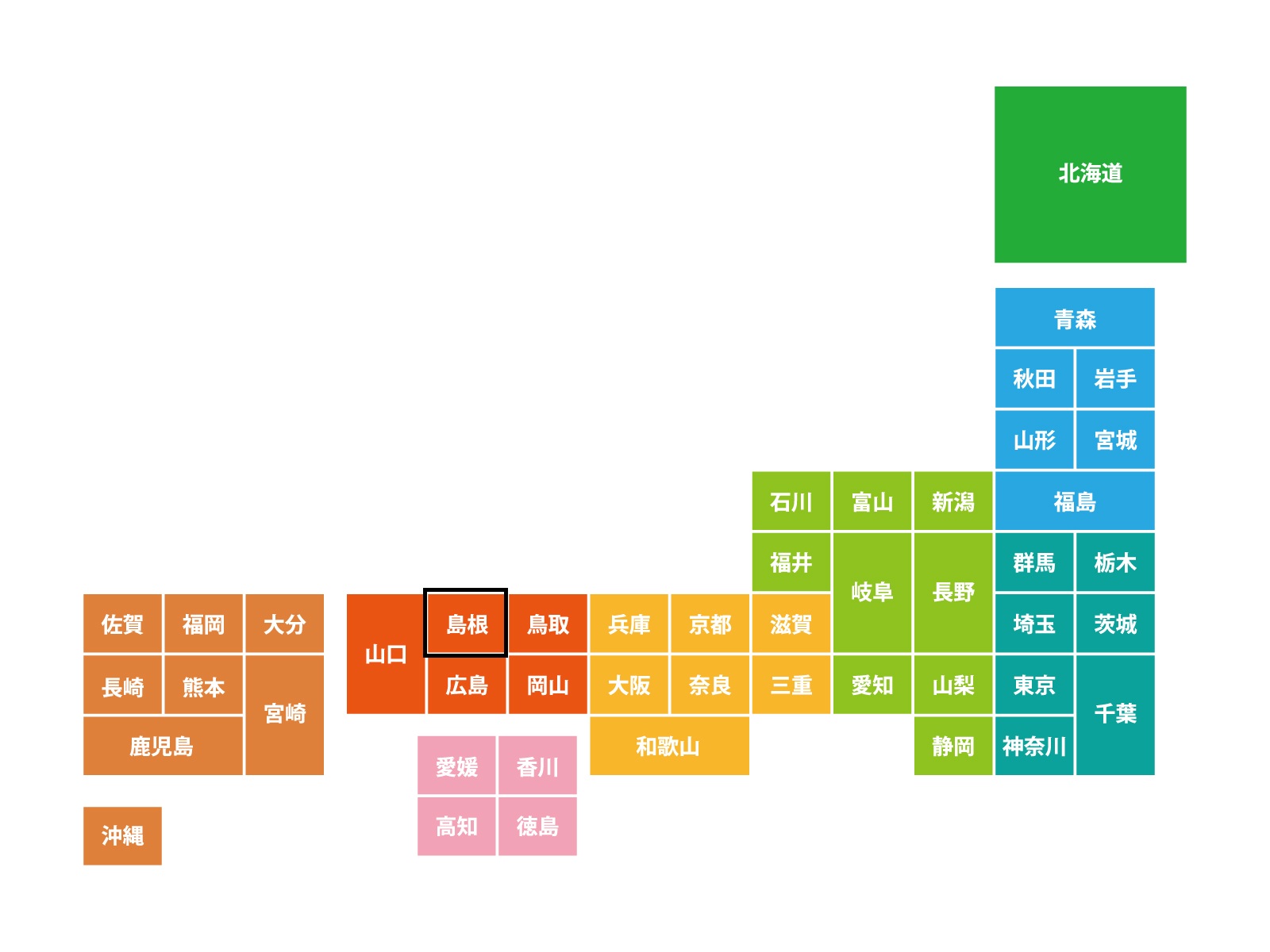

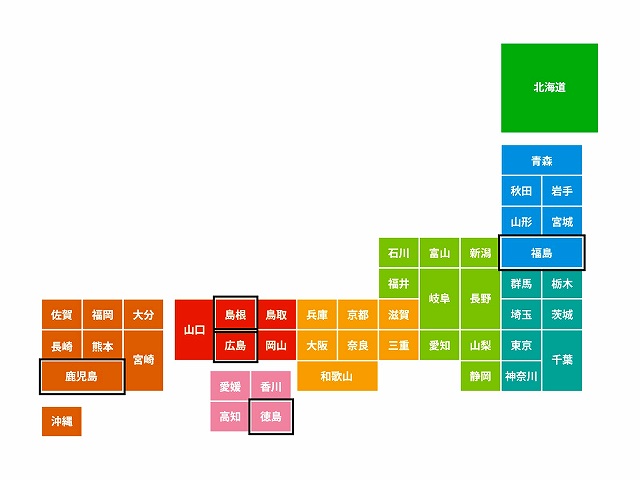

島根県を日本地図のどこにあるかを示しますが、正解できましたか?

島根県の由来は、県庁がおかれた松江市が島根半島の東部の島根郡にあったためとされています。

当初、松江県でしたが、前身の松枝藩が倒幕に消極的だったため、県名変更の理由となったようです。

この「島根」という名称は、天平5年(733年)に完成した「出雲国風土記(いずものくにふどき)」に記されている名称です。

「島根」の由来には様々な説があるようです。

- 「しま」と「ね」が岩礁を意味する

- 「島根」が高いところを意味する

- 「島」は島国で、「根」は接尾語である

さて、島のつく都道府県は、あと4つあります。

次の問題です。

読みの中に濁音の入る島のつく都道府県

問2は、「読みの中に濁音の入る島のつく都道府県」です。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ヒント:読みの中に濁音の入る島のつく都道府県もひとつしかありません。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

九州地方:鹿児島県

「かごしま」の「ご」が濁音の入る語でした。

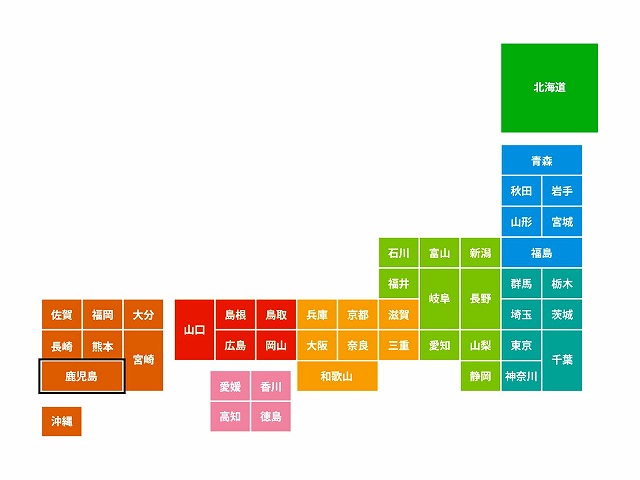

鹿児島県の位置です。

鹿児島の県名は、島津氏がおさめていた中心地の鹿児島郡から来たようです。

ウィキペディアによると、鹿児島神宮(霧島市隼人町)に由来すると出ています。

鹿児島の語源は、次のように複数の説があるようです。

- 野生の鹿の子が多く生息していたから

- 火山を意味するカグという言葉から

- 多くの水夫(かこ)が住んでいたから

先頭の文字が違うだけの島がつく都道府県

問3:先頭の文字が違うだけの島がつく都道府県を答えてください。

4文字の島がつく都道府県のうち、先頭の文字が違うだけで、後の3文字が同じ都道府県が合わせて2つあります。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ヒント:ひとつは東北地方にあります。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

東北地方:福島県

四国地方:徳島県

「ふくしま」と「とくしま」です。

先頭の文字は「ふ」と「と」で違いますが、後半の3文字は「くしま」で同じですね。

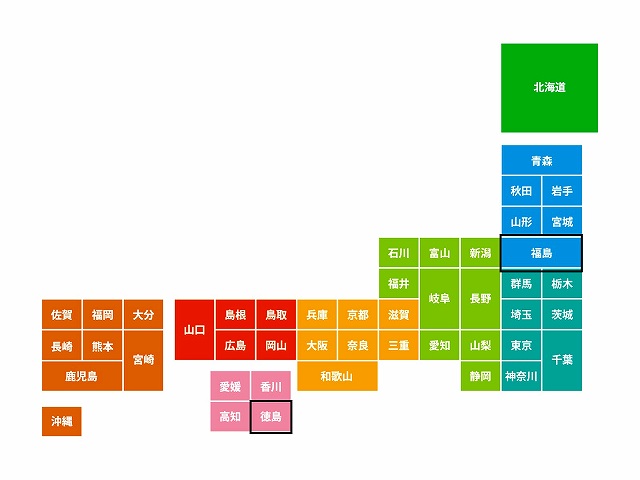

それぞれの県を日本地図のどこにあるかを示します。

福島県の県名は、1876年(明治9年)に若松県、磐前(いわさき)県、福島県が合併した際に、県庁所在地だった福島町から取ったことが由来とされています。

戦国時代末期、会津の支配者となった蒲生氏郷(がもううじさと)がは会津黒川城を本拠とし、伊達盆地の杉目城をその支城としました。

ここで、城の名を縁起のいいものにするため、黒川を若松に、杉目を福島にしたと伝えられているそうです。

福島の名は福にあやかったようです。

徳島県は、蜂須賀氏の城下町として発展した徳島に県庁がおかれたことが由来です。

蜂須賀氏は、発展のために、吉野川河口の三角州付近の地に城を築きました。

この地は、川に囲まれた島状の地形だったため、「徳」という縁起の良い文字を入れて「徳島」と命名したのです。

別に、「長がつく都道府県」で記事を書いています。

最後の島がつく都道府県

問4:最後の島がつく都道府県を答えてください。

問3までで、「島根県」「鹿児島県」「福島県」「徳島県」と4つの県が出てきました。

島のつく都道府県は全部で5つあるんですが、残った都道府県は何でしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ヒント:最後はノーヒントで!

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

中国地方:広島県

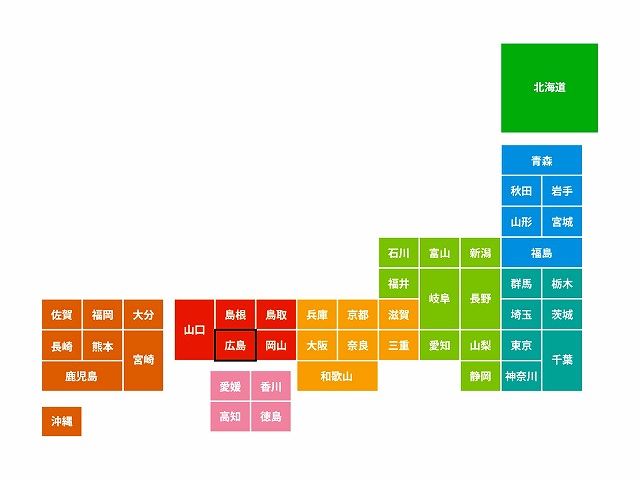

島がつく都道府県の最後の一つは広島県でした。

県名は県庁所在地である広島市に由来します。

「広島」は天正17年(1589)、毛利輝元が広島城築城の鍬入れの時に命名したらしく、由来には次の説があります。

- 毛利氏の祖先である大江広元の「広」と,この地の戦国時代の武士福島元長の「島」を合わせたもの

- 広くデルタの島々が合わされたという自然の地の形に由来

まとめ:島のつく都道府県

島のつく都道府県ですが、全て県で、東日本に1つ、西日本に4つと西高東低で存在しました。

- 福島県

- 島根県

- 広島県

- 徳島県

- 鹿児島県

島根県のみ島で始まり、残りの県は県名の最後に島がありました。

それぞれの県が日本地図のどこにあるかを示します。

島根県と広島県は隣同士だったんですね!

この他にも、「山がつく都道府県」「花の名前が入る都道府県」で記事を書いています。

最後に

島がつく都道府県を、一括ではなく複数のクイズ形式で見ていただきました。

5つの県がありましたが、それぞれの質問について全問正解できたでしょうか。

5つの県のうち、島根県だけが先頭に島が出てきました。

福島県と徳島県は、先頭の文字のみ異なり、2~4文字は全く一緒でしたね。

その他、県名の由来も簡単に載せましたので雑学として取り込んでもらっても面白いでしょう。

参考

島根県|ウィキペディア

島根県ホームページ

鹿児島県ホームページ|地名の由来

かごしま【鹿児島(県)】|学研キッズネット

県名の由来|福島県ホームページ

とくしま【徳島(県)】|学研キッズネット

県のプロフィール|広島県ホームページ

※気づけば「都道府県にまつわるクイズ」の記事も増えてきました。

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません