「十」は苗字に存在する?その読み方やルーツまでを総特集

「十(じゅう)」という一文字の苗字がある――そう聞くと、少し不思議に感じるかもしれません。

だからこそ、苗字として存在するのか、またどんな読み方をするのか、興味を引かれる方も多いでしょう。

実は、この「十」という字を姓に持つ人は、わずかながら実在します。

ただし、読み方は「じゅう」ではなく、古くから伝わる特殊な読みがあてられているケースが多いのです。

この記事では、「十」という苗字が本当に存在するのかを軸に、その読み方、由来、さらには「一世帯限定字」などと呼ばれる特殊な文字の背景までを詳しく紹介します。

数字のようでいて深い意味を持つ「十」の姓。

その背後に隠された日本の文字文化の奥行きを、ぜひ感じてください。

「十」は本当に苗字として存在する?

この「十」という苗字は本当に存在するのでしょうか?

実は、漢数字の「十」という一文字の苗字は、実際に存在するようです!

【名字】十

【読み】もげき,もぎき,じゅう,つなし,もげき,よこたて,つじ

【全国順位】 96,829位

【全国人数】 およそ10人

日常の苗字として出会うことはまずなく、全国的にも極めて希少で、現存者数もごくわずかです。

上記のように、「十」という姓の全国順位は約96,829位、全国人数はおよそ10人程度なんですね。

同じサイトの中では、徳島県、北海道、大阪府で「もぎき」さんがいたとの投稿が上がっています。

ここでは、その読みがたくさん出ていますが、、『難読稀姓辞典 第3版』を見ても、「つじ・つなし・よこたて・もき・もぎき・もてぎ・ももき」など、似たような複数の読みが挙げられているようです。

ただ、上記で挙げた名字由来netや難読名字辞典での複数の読みなんですが、実際の読みは「もぎき」のみと思われます。

この読み方は、「木」という漢字の両側の払いがもげているところから来たものです。

参考:47都道府県名字百科 丸善出版P21

そして、実際の形は、「十」ではなく、以下のように縦棒の先端を跳ねるのが正しいようです。

𬺰

この跳ねは、「木」の行書体では、「木」の先を跳ねるところから来たようです。

日本には数えきれないほどの姓が存在しますが、その中でも「 𬺰(もげき)」は極めて珍しい一つです。

常用漢字や人名用漢字には含まれず、戸籍や古文書でしか目にすることのないこの字は、文字コード体系上でも外字として扱われています。

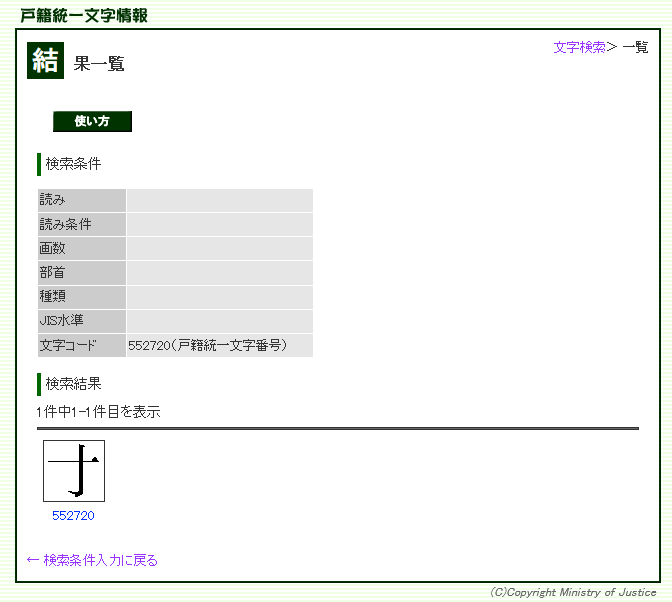

近年、法務省の「戸籍統一文字情報」においても「 𬺰」は戸籍統一文字番号552720として確認されており、正式に戸籍上の漢字として記録されていることが分かります。

つまり、単なる誤記や俗字ではなく、れっきとした「使用実績のある苗字」なのです。

上述したように、「𬺰」の読みは「もぎき」とお伝えしましたが、この統一情報では読み方が記載されていませんね。

※カテゴリ「珍しい苗字」の次の記事です。

⇒ 百目鬼という苗字!読み方や由来・全国での人数等ガッツリ総特集

※カテゴリ「珍しい苗字」の一つ前の記事は「四月一日」でした!

⇒ 四月一日という苗字がある!読み方から由来までガッツリ追いかける

文字としての「𬺰」― 成立と構成

「𬺰」という字を初めて見る人は多いでしょう。

見た目は「十」に似ていますが、厳密には異なる字形です。

上述のように、現在、この文字は法務省の「戸籍統一文字情報」で登録されており、行政上の戸籍データで実際に使用された事例が確認されています。

したがって「𬺰」がそこに含まれているという事実は、この字が実際に日本人の氏名として使われた、確かな証拠となります。

形の上では、「𬺰」は「十」を基調にしながらも、筆画の一部に崩しや改変が見られ、既存の漢字辞典では確認できない独自構成を持ちます。

このため、Unicodeなど国際標準の文字コード体系では長らく未収録であり、日本国内では戸籍専用外字(統一文字コードU+552720)として定義されています。

現状、「𬺰」は、Unicode:2CEB0を持っており、60爺のパソコンでは入力できました!

外字の由来にはさまざまな経緯がありますが、明治期の戸籍作成時に、地域の書記や役場担当者が手書きで記した特殊な字体をそのまま記録した例が多く、「𬺰」もその一つと考えられます。

現代の戸籍システムでは、法務省が定めた「戸籍統一文字」に基づいて管理されますが、古い戸籍に登録されたこうした字は、技術的制約から現在も独自コードとして扱われています。

そのため、印刷やデータ移行の際には文字化けや代替表記(□や※など)で示されることもあります。

「𬺰」という一字は、まさにそうした「家の記憶」を今に伝える存在です。

たとえ、日常で使われなくなっても、戸籍の中で静かに残り続ける――それは日本の文字文化の豊かさと多様性を象徴する、小さな遺産と言えるでしょう。

最後に

「十」という苗字があるかどうかをみて参りました。

結論から言えば、「十」という苗字は確かに存在するようです。

名字由来netでは、この名字の読みに多数が当てられていましたが、実際に存在するのは「もぎき」という読みだけのようです。

そして、その形は「𬺰」という今は漢字辞書にも載っていない漢字であったようです。

そこから、法務省の「戸籍統一文字情報」を追いかけて、いくつかの仮説を当てはめてみましたが、このような苗字は、まだまだたくさん存在しているのではないでしょうか?

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません