四月一日という苗字がある!読み方から由来までガッツリ追いかける

「四月一日」と書かれた文言があったら、あなたはどう読みますか?

多くの方が「しがつついたち」と答えると思います。

中には、「エイプリル・フール」とひねった答えを出す方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実はこれ、立派な日本の苗字であり、この苗字を持つ方が、それなりにいらっしゃるのです。

一体、どうして、こんな変わった名字が生まれたのでしょうか?

本記事では、この「四月一日」という苗字の読み方から、その由来、分布、そして、類似する珍苗字まで、ガッツリと追いかけていきます。

その読み方や由来を知れば、苗字に込められた日本人の感性の深さに驚くはずです。

それでは、どうか最後まで、本記事の内容をお楽しみください。

読み方の正解は?驚きの読みと由来

「四月一日」と書いて「わたぬき」と読みます。

一見、漢字の内容と全く結びつかないように見えるこの読み方は、実は古い日本の風習から生まれたものです。

昔の人々の生活と密接に関わっていたため、意味を知ると納得する由来が隠されています。

春の訪れを告げる四月一日(旧暦では三月中旬ごろ)は、ちょうど衣替えの時期でした。

冬の間に防寒のため着ていた着物の「綿(わた)」を抜き、軽い衣に仕立て直すことを「綿抜き(わたぬき)」と呼びます。

この「四月一日=綿を抜く日」という季節の節目が、人々の生活の中で強く意識されていたのです。

やがて、この「綿を抜く日」という言葉が象徴的に用いられ、家の名として定着しました。

つまり、「四月一日」=「わたぬき」という苗字は、「衣替えを行う家」「季節を感じて暮らす家」という意味合いを帯びているのです。

現代人から見ると難読姓ですが、当時の人々にとっては季節の節目を表す親しみ深い言葉でした。

また、この苗字は漢字の語呂合わせや当て字ではなく、「暦日(こよみ)」と「生活文化」が結びついた日本的な地名型・風習型の一つです。

特に、養蚕や綿業が盛んだった地域では、春に綿を抜く作業が行われたため、そうした土地にこの姓を持つ家が多いともいわれています。

「四月一日=わたぬき」は、文字の不思議さの中に、日本人の四季への繊細な感性と暮らしの知恵が凝縮された苗字なのです。

※カテゴリ「珍しい苗字」の次の記事です。

⇒ 「十」は苗字に存在する?その読み方やルーツまでを総特集

※カテゴリ「珍しい苗字」の前の記事です。

⇒ 五百城という苗字!読み方からルーツ・有名人まで総特集

由来と歴史:風習から生まれた日本的な苗字

「四月一日(わたぬき)」という苗字を理解するには、まず、暮らしのリズムと暦(こよみ)が姓名に強く影響を与えていたことを押さえる必要があります。

中世・近世の日本では、年中行事や季節の仕事が家ごとのアイデンティティとなり、それがやがて家名・屋号や苗字へと結びつくことが珍しくありません。

四月一日=「わたぬき」はまさにその典型です。

暮らしが生んだ名前

旧暦の春、季節が暖かくなる時期に行われた衣替えの一つに、冬着の中の綿を抜く(綿入れを軽くする)作業がありました。

この行為を「綿抜き(わたぬき)」と呼び、作業日やその風習自体が地域社会で認知されている場合、「綿抜きをする家」「綿抜きの日に関連する家」という意味合いで呼ばれることがあったと考えられます。

こうして、暦日や風習の名称が、そのまま人名・家名化する流れが生まれました。

養蚕・綿業との結び付き

綿や養蚕が生活の中心にある地域では、綿に関する作業は重要で目立つ家業でした。

綿商や綿の手入れ・加工に携わる家は「綿○」という表記や「綿貫(わたぬき)」などの姓を用いることがあり、そこから、「四月一日」という異体字・表記への転用や当て字の変化が起きたケースもあります。

つまり、職業的背景=地名型・職業型の名字形成が複合的に絡んでいます。

漢字の当て替え・多様な表記

日本の名字は時代や地域、文書によって表記が揺れます。

口伝で伝わる読みを、後世に漢字で表す際に「綿貫」「渡貫」「四月朔日」「四月一日」など、意味や字面に応じて様々に当てられることがありました。

四月一日という表記は、風習を漢字化して分かりやすく表現した一例と見ることができます。

こうした表記の多様性は、苗字の由来調査でしばしば混乱を招きますが、同時に名字文化の柔軟性を示しています。

地域分布と伝承の影響

伝承や地方誌、苗字辞典を見ると、四月一日・綿貫系の姓は特定の地域に比較的多いという指摘があり、農村社会や綿・養蚕が生活要素として残った土地との関連が示唆されます。

ただし、移住や改姓、当て字の採用などにより分布は変化しているため、現在の分布だけで成立過程を断定することはできません。

検証上の注意点

重要なのは、「四月一日=わたぬき」という説明は民俗・辞典的な通説として広く説明されている一方で、全ての家系について同一の成立過程があったと断言できる一次史料(古文書や戸籍による系譜)に基づく普遍的な学説があるわけではない点です。

姓の成立には複数のルート(職業由来・地名由来・語音変化・当て字の流用など)が混在しやすく、個別の系譜調査が真相を明らかにします。

「四月一日」姓の分布と有名人

実際の「四月一日」とい苗字が存在する確認します。

【名字】四月一日

【読み】わたぬき

【全国順位】 94,236位

【全国人数】 およそ10人

人数は、およそ10人しかおりませんが、四月一日という苗字があるんですね。

全国順位も、94,000番台ですから、かなり珍しい苗字です。

この苗字は、宮崎県に集中しています。

このサイトの投稿欄には、宮崎県日南市に1世帯確認したとの情報が載っています。

他にも、熊本県八代市に1世帯との投稿もあります。

「四月一日」姓の有名人

実際、この苗字を持った有名人がいるのでしょうか?

ウィキペディアに3人の名前が載っていました。

| 氏名 | 読み | 概要 |

|---|---|---|

| 四月一日君尋 | わたぬききみひろ | 漫画『XXXHOLiC』(ホリック)の主人公 |

| 四月一日八月一日 | わたぬきほづみ | 漫画家、うたたねひろゆきの旧ペンネーム |

| 四月朔日義昭 | わたぬきよしあき | ギタリスト |

四月一日君尋は、漫画の主人公ですので、実在の人物ではありません。

四月一日八月一日は、旧ペンネームであり、現在の「うたたねひろゆき」氏は、漢字だと「一二三四五」となるそうです。

四月朔日義昭氏ですが、苗字の読みは同じなんですが、漢字がちょっと異なっていますが、次の章で紹介しています。

この方は、現役の日本の音楽プロデューサー、ギタリスト、作曲家、編曲家で、多数のギター教則本の著作者でもあります。

四月一日の出し方

さて、この四月一日ですが、パソコンやスマホ及びテプラで出すにはどうしたらいいでしょう。

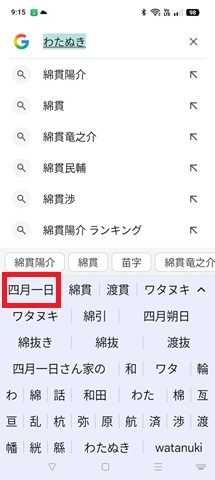

なんと、パソコンもスマホも「わたぬき」と入れて文字変換すると、「四月一日」が候補に出てきます。

まずはパソコンです。

ご覧のように、「四月一日」が出てくるのでクリックすれば入力完了です。

次はスマホですね。

60爺のスマホでは「四月一日」がトップに出てきました。

タップすれば入力完です。

最後にテプラなんですが、こちらは、「わたぬき」と入れても候補には出てきません。

「しがつ」⇒「変換」ボタン⇒「選択」ボタン⇒「ついたち」⇒「変換」ボタン⇒「選択」ボタンと入れていくしかないようです。

似た発想の珍しい苗字たち

「四月一日(わたぬき)」のように、日付や季節の節目から生まれた苗字は、実は日本各地にいくつか存在します。

どれも、古人の暮らしと時間感覚を映し出しており、単なる文字遊びではなく、暦と生業の密接なつながりが見えてきます。

四月朔日:表記違いの兄弟姓

まず注目すべきは、「四月朔日(わたぬき)」という苗字です。

「朔日(ついたち)」とは月の始まりを意味する言葉で、旧暦では一か月の最初の日を指します。

つまり、「四月朔日」は「四月の最初の日」=「四月一日」と全く同じ意味です。

どちらも、「綿を抜く日」=「衣替えの始まり」を指し、同じ風習由来であることから、「四月一日」と「四月朔日」は表記違いの同系姓と考えられています。

古文書や苗字辞典でも両方が並記されており、地方や時代によって「朔日」を使うか「一日」を使うかが分かれたとされます。

実際の「四月朔日」とい苗字を確認します。

【名字】四月朔日

【読み】わたぬき,つぼみ,わたぬぎ,さつき

【全国順位】 20,377位

【全国人数】 およそ210人

こちらは、四月一日と比べると20倍の人数がいます。

順位も、20,000番台ですね。

都道府県別でも見ておきます。

| 都道府県 | 人数 |

|---|---|

| 北海道 | およそ60人 |

| 石川県 | およそ40人 |

| 富山県 | およそ40人 |

| 茨城県 | およそ20人 |

| 京都府 | およそ10人 |

こちらは、四月一日と違って、全国に点在していらっしゃるようですね。

これを見ると、四月一日という苗字の希少性が明らかです。

八月一日(ほずみ)の季節姓

暦にまつわる名字は、他にも少なくありません。

「八月一日(ほずみ/はづみ)」は、旧暦の八月一日(葉月の朔日)に稲穂を摘む「穂摘(ほづみ)」の行事からきたもので、「四月一日」と並ぶ代表的な「暦日姓」です。

どの位の人数がおられるのでしょうか?

【名字】八月一日

【読み】ほずみ,はっさく,やぶみ,ほづみ

【全国順位】 35,938位

【全国人数】 およそ70人

「四月一日」よりも多い(約7倍)全国人数ですが、上述の「四月朔日」の1/3ですね。

読みが一つではなく、複数の読み方があります。

どちらも、農作や祭礼の節目を表す言葉がそのまま家名に転じた例といえるでしょう。

日付が語る「季節の家」たち

この他にも、「一日市(ついたちいち)」「九月九日(くんち)」「十月十日(とつきとおか)」など、日付や月名を取り入れた苗字が全国に点在するようです。

いずれも、その日に行われる行事・市・収穫などと関わりがあり、暦が生活の基準だった時代の名残です。

こうした名字は、日付を単なる数字としてではなく、「自然と共に生きる日取り」として捉えていた日本人の感性を物語っています。

しかし、これらの苗字ですが、苗字ネタ・言説上の候補例として興味深いものですが、実証的証拠がまだ確認されていないため、「通説的・仮説的な例」なんです。

実際、苗字由来netで検索しても、これら3つの苗字は検索できません。

暦と名字の文化的な共鳴

「四月一日」や「四月朔日」のような苗字は、単なる難読姓ではなく、日本語の語感と四季感が融合した文化的遺産です。

暦や風習がそのまま名字に宿るという発想は、他国ではほとんど見られません。

季節ごとの仕事や祈りを“家の名”として残した先人たちは、まさに自然と共に生きていた証人といえるでしょう。

最後に

「四月一日(わたぬき)」という名字は、単なる珍名ではなく、日本の四季や生活風習がそのまま宿った言葉です。

四月一日は、冬に入れていた着物の綿を抜く「綿抜きの日」にあたり、そこから「わたぬき」という読みが生まれました。

こうした風習由来の名字は、自然と人とが密接に関わっていた時代の証でもあります。

同系統の名字には、「四月朔日(わたぬき/つぼみ)」や「八月一日(ほづみ)」などが実際に存在し、苗字辞典や難読姓辞典にも記載が確認されています。

一方、「九月九日」や「十月十日」などは実在の記録が乏しく、発想上の例として紹介されることが多いものの、季節行事や日付を名字化するという日本的発想の延長線上にある点で興味深い存在といえます。

「四月一日」という名字に込められたのは、ただの語呂合わせではなく、“暮らしのリズムを大切にする文化”そのもの。

春の訪れを告げる綿抜きの風習を名字として受け継ぐことは、現代においてもどこか温かく、風情を感じさせるものです。

※「珍しい苗字」の記事群は次のモノです

参考

『日本名字家系大事典』 森岡浩/編 東京堂出版 2002年p.360、p.604

『姓氏家系大事典』 丹羽基二/著 新人物往来社 2002年p.409

『苗字辞典』 新藤正則/著 湘南社 2011年p.289

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません