藤の旧漢字とは?その字形から出し方までを追いかけた結果……

「藤」という字は、日本の名字や地名、さらには、植物名としても広く親しまれていますが、その旧漢字(旧字体)がどんな形なのか、意外と知られていません。

そもそも、藤に限らず、旧漢字(旧字体)があるのか、普段はあまり意識しませんよね。

本ブログでは、過去にいくつかの漢字の旧漢字(旧字体)について紹介してきました。

この記事では、藤の旧漢字(旧字体)が存在するのか、もし、あるなら、その字形はどんなものなのかを辞典をもとに紹介しながら、意味などもお見せします。

さらに、パソコンやスマホで藤の旧漢字の出し方を紹介していきます。

どうか、最後まで、ご一緒に藤の旧漢字についてお楽しみください。

藤の旧漢字はこれ!漢字源でひも解く字形のルーツ

まずは「上級漢和辞典 漢字源」に掲載されている旧漢字(旧字体)を確認し、その字形と成り立ちを丁寧に読み解きます。

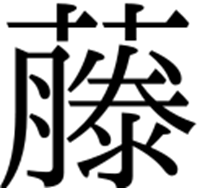

旧字の「藤」は“滕”の形を保ったまま

さて、藤の旧漢字自体が、そもそも存在するのでしょうか?

「上級漢和辞典 漢字源 学研」で「藤」を引いてみました。

すると、次のように、旧漢字が存在しました!

この旧漢字を次の標準字体の「藤」と比べてみましょう!

よーく見ていくと、標準字体と旧漢字には次の違いがあります。

- 草冠が++の4画

- 月の横線が斜め線

- 月の右側の文字の点々が「ハ」の字

草冠が4画になっているため、画数が19画と、藤より1画多くなっています。

字体も、上記に示したように、月と、月の右側の字形も異なっていますね。

藤の構成を分解してみよう

次に、藤の構成を確認していきましょう。

藤=「滕(上に上がる)」+「艸(くさ)」で構成されます。

この「滕」はもともと「水が盛んに湧き上がる」さまを表す形声文字で、「あふれ出る力」「のびる勢い」を表していました。

藤は、草かんむり(艸)を加え、「つる草が勢いよく伸び広がる植物」を意味するようになったのモノです。

つまり、「滕」の力強い動きを「藤」に取り込み、植物の生命力を感じさせる字となったわけです。

旧字体ではこの「滕」の部分が崩れず、全ての構成線が丁寧に書かれています。

やがて、簡略化の流れの中で、いくつかの箇所が訂正され、現在の新字体「藤」となります。

藤の異体字

さて、藤の旧漢字を見て参りましたが、最後に、藤の異体字も見ておきましょう。

䕨

「上級漢和辞典 漢字源」には、上記のような異体字が載っています。

画数が20画の漢字で、標準字体「藤」の右下の「水」が「糸」になった漢字ですね。

Unicodeが「4568」の漢字ですが、異体字検索漢字リスト|厚生労働省には下記のように載っていません。

ですが、この漢字は、きちんと存在しているようで、ネットのONLINE辞書には掲載されています。

Xにも載ってます。

旧漢字「 」の出し方

」の出し方

旧漢字の「![]() 」は、今の日本語入力で出せるのでしょうか?

」は、今の日本語入力で出せるのでしょうか?

この章では、パソコン・スマホ及びテプラでの具体的な出し方をまとめて紹介します。

まず、結論を言っちゃいますね。

旧漢字の「![]() 」のUnicodeは存在しないんです!

」のUnicodeは存在しないんです!

即ち、この旧漢字は、特定の文字集合(文字コードなど)に含まれない文字なんです。

ですから、旧漢字の「![]() 」は、基本的に電子機器では出すことは出来ません!

」は、基本的に電子機器では出すことは出来ません!

はい!終了------。

これで、記事終了では、ここまで読んでくださった皆様に申し訳がないので、何か手立てはないか追いかけてみました。

旧漢字「 」の出し方(パソコン)

」の出し方(パソコン)

藤の旧漢字を表示する方法はないか追いかけた結果、パソコンにおいては、フォントを変えるという手段がありました。

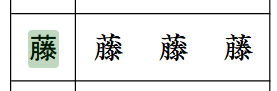

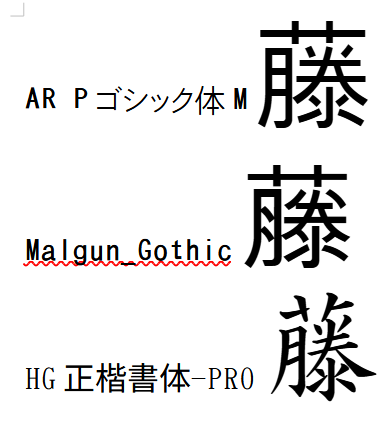

次の画像をご覧ください。

同じ字体(Unicode:85E4)をフォントを変えて出したものです。

このUnicode:85E4は、通常のフォントでは「藤」が出ます。

「ふじ」と入力して、文字変換で「藤」を出すのと同じ出し方です。

「AR Pゴシック体M」というフォントでは、標準字体の「藤」が出ますが、Malgun Gothic、HG正楷書体-PROでは、旧漢字に近い字体出すことが出来ました。

他にも、「Arial Unicode MS」、「Batang」、「Dotum」というフォントを導入すれば、旧漢字に近い字体を表示できますよ。

⇒ 旧字体の【藤】と言う漢字を出したい(ハリーポッター3)|yahoo!知恵袋

その他にも、外字がたくさんある「藤の外字」なんてサイトもあります。

こちらも、特定のフォントが必須ですけどね。

旧漢字「 」の出し方(スマホ)

」の出し方(スマホ)

スマホでは、上記で述べた通り、「![]() 」の文字コードは存在しないので出すことはできません。

」の文字コードは存在しないので出すことはできません。

ざんねんですが、どうしようもないというのが結論です。

旧漢字「 」の出し方(テプラ)

」の出し方(テプラ)

テプラでも、「![]() 」は漢字として登録されていないので出すことは出来ません。

」は漢字として登録されていないので出すことは出来ません。

しかも、上位機種(SR750)、下位機種(SR370,SR300)とも、この漢字は登録されていないんです。

ただ、パソコンと接続すればフォントを変えて旧字を出し、それを印刷できます。

パソコンと接続できる機種(SR-R7900P/SR5900P等)で可能です。

※同じカテゴリで単語登録は次の漢字でも紹介しました。

⇒ 橋の旧字とは?異体字と合わせパソコン・スマホでの打ち方をチェック

⇒ 「柳」の旧字とは?異体字も含めパソコン・スマホでの打ち方を確認

旧字体「藤」が今も息づく場

旧字体の「藤(艸+滕)」が刻字として広く現存する例は、公に公開されている扁額・額字の写真資料としては限定的ですが、以下のような文字遺構や、くずし字写本”資料を通じて、旧字体表現の存在感を確認できます。

まず、有力な資料として 日本古典籍くずし字データセット(CODH)が挙げられます。

ここでは、「藤(U+85E4)」という文字に関して、古典写本・写本資料から約390件のくずし字表記を収録しており、字形変異・異体字表現を多数観察できます。

この豊富なサンプル群は、扁額・刻字でなくても、藤という漢字の旧表記を「書き写された文字文化」として現代に伝える証拠になります。

また、扁額や額字として刻まれている例として、文化庁のデータベースには 木造扁額「天満宮」 の裏面銘文に「藤原朝臣經朝」(文化遺産オンライン)の名が陰刻されている例があります。

ただし、この銘文部分の刻字画像公開が十分拡大されておらず、「藤」の字形が旧字体か新字体かを確定する図版は、公開資料上では判断が難しいです。

その他にも、愛宕神社の「三十六歌仙絵扁額」に関する論文には、扁額裏銘や奉納年の記録が残っており、額字の保存・修復史の中で、元の刻字がどのような字体だったかを議論する節が存在します。

こちらも、論文上の記述をとおして「旧字表記が原刻字として使われていた可能性」を見ることができますが、図版全体が旧字体『藤』を拡大したものとはなっていません。

以上、旧字体「藤(艸+滕)」は、扁額・額字としての刻字例が公開資料上では極めて限られています。

ただし、くずし字写本群に多く残る異体字例(CODH等)や、扁額裏面銘文に藤原氏名を刻む例などに、その字体変異の痕跡を垣間見ることができます。

扁額刻字の拡大図版は公開範囲では明瞭に旧字体と断定できるものはほとんどありませんが、文化財修復・保存の現場では、刻字銘文の字体を精査・修復対象とするケースが少なからずあり、旧字体表記を原字として保持・復元しようとする意識は確かに存在しています。

最後に

「藤」という字の旧漢字(旧字体)がどんな形なのかを見てきました。

実際に「上級漢和辞典 漢字源」を当たったところ、旧漢字「![]() 」が存在することが分かりました。

」が存在することが分かりました。

しかし、この漢字に割り当てられたUnicodeは存在せず、表示できない漢字であることも、同時に分かったのです。

では、どうするか、パソコンではフォントを変えることで表示することが出来ましたが、スマホでは、コピー&ペーストや単語登録しか手がないので、そのやり方も紹介しました。

旧漢字となると、その出し方が難しい場合が多々ありますね!

参考

上級漢和辞典 漢字源

※思えば、「漢字の旧字」の記事も増えてきたようです。

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません